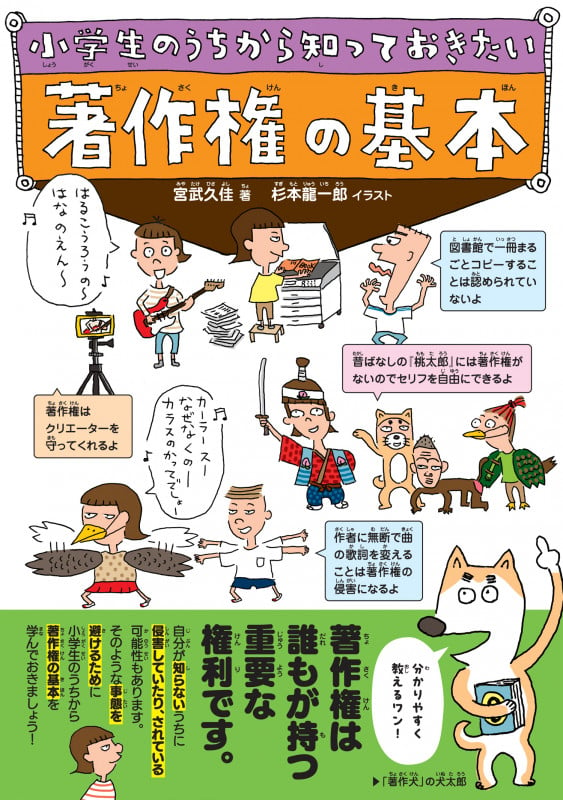

小学生のうちから知っておきたい 著作権の基本 単行本 – 2024/6/11 宮武久佳 (著)

「小学生のうちから知っておきたい著作権の基本 著:宮武久佳 イラスト:杉本龍一郎」を読んでみた。

著作権の基本がわかる本……だけど複雑怪奇なうえに、あいまいな部分も多く、改正も常にされてるらしいので、一言で言うと『難しい』

それを、なるべくわかりやすく書いてある。ありがとう児童書。『2024年出版』なので、2025年の今でも最新に近い。

章ごとに見ていく。

1章 著作権ってなんだ?

著作権は元々はプロ(それでお金を得る人たち)のものだったという話から、詳しく書いてある。

『著作物とは 『1.思想または感情』を『2.創作的』に『3.表現したもの』であって、『4.文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項)』16p

授業で書いた作文にも著作権が発生する……と、ちゃんと小学生向けに書かれてる。

著作物とは

『1.言語(言葉)でできたコンテンツ(小説、論文、脚本、講演、落語など)

2.音楽のコンテンツ(ポップスや合唱曲、器楽曲も)

3.ダンスや身振りでできたコンテンツ(踊りやパントマイム、バレリーナの独特の動き)

4.美術のコンテンツ(絵画、彫刻、イラスト、漫画など)

5.建築の著作物(外観がアート的な建物のみ。普通のマンションや民家は含まない)

6.地図、図形の著作物(図面、図表も)

7.映画の著作物(テレビコマーシャルや動画も)

8.写真の著作物(スナップ写真も。証明写真は除く)

9.プログラムの著作物(コンピュータやゲームのプログラム)』19p

著作権で保護されないものは

『データ、ありきたりな表現、アイディアは保護されない』20p

著作権保護の期間は

『実名(周知の変名を含む)の著作物 死後70年

無名・変名(ペンネーム)の著作物 公表後70年

団体名義の著作物 公表後70年

映画の著作物 公表後70年』24p

……ということは、ネット上の小説は公表後70年は保護される。理論上はね。実際は無理だろうな。サービスが終了のお知らせと共に、盗作者たちがこぞってやってきて根こそぎ抜いていきそう。で、使えそうな小説を金に換えるみたいな事態が起きそう。こうなると誰が権利を持ってるのかわからなくなり、結局作者に金は無しみたいなことも起きそうだけど。無名の個人の力はむちゃくちゃ弱い。

最後の項目は『著作権を侵害したら』で10年以下の懲役、または1000万以下の罰金。

いきなり逮捕はないよ。最初は警告だよ。大人に相談してね。の他にも、『もしかしたら、権利者が間違っているかもしれません』29pとも書かれてあった。すごい。良心的。

これ、訴えてる側が『アイディア被り』を言ってくるだけの場合もあって、その場合は『著作権保護の対象外』なのよね。そういうトラブルを腐るほど見たことがある。

似てる!で怒らずに、まず深呼吸して『どこが似ているか』『どこが違うか』をかき出すところから始めた方がいい。

似てると思い込んだら、あれもこれも似てると思ってしまうけど、『違う点の方が多い』こともある。自分で考えられなかったら、『他の誰かに聞いてみる』。第三者の目は冷静だから、「似てるけど、これくらいはいいんじゃない?」となったら、そう言うもんなんだなと思った方がいい。『自分の作品と似てる』という怒りは自分だけのもので目が曇ってるから。……私もやらかしたことがある(遠い眼)

だから、訴えがあっても『相手の勘違い』はあり得る話。お互いに慌てず落ち着こう。

2章 著作権に含まれる権利

著作権が守るもの『作り手のハート』を守る著作者人格権と『財産的価値』を守る著作財産権。さらに著作隣接権がある。

……隣接権はプロでないとお目にかからないような。

心を守る著作人格権には下記3つがある。これは売ったりできない。

『公表権』公表するかしないか、いつどこでどのように公表するかを決める権利

『氏名公表権』公表時に著作名を表示するか、公表するなら実名かペンネームかを決める権利

『同一性保持権』自分の著作物の内容やタイトルで改変されない権利

そういえば、最近この『同一性保持権』を無碍にした作家の話を見かけたなーと思った。おそらく、プロ作家でも著作権を把握してないか軽く考えてるのだろうけど、自分が『使う側』の時は軽くなっちゃうんだよね。『権利を持ってる』時は過剰に反応する。それが著作権。いや。人の事言えないけど、プロでもそれなのかって思ってしまったというだけ。

小学生向けなので『子どもが作ったコンテンツを扱う場合、先生から子どもに一言、「ちょっといいかな」と許可を得る姿勢がほしいところです。』39pとも書いてある。

私、高校卒業後に漫画を教える学校の見学に行った時に少しだけ漫画を描いたけど、その時の講師に『ちょっとごめんね。手を加えていい?』って聞かれて驚いた。だって、先生ってそれまで、黙って手直ししてたから。ちゃんと断りを入れるものなんだっていう驚き。それは見学だったからというのもあるけど、それにしてもそれまで自分がいかに雑に扱われていたかが見えた瞬間だった。

だから、学校でも先生たちは『子どもたちに自分にも権利がある』と教えるためにも、子どもに断りは入れた方がいい。人間をちゃんと育てるために『人権』を含めて教えてあげてほしいと思う。

コンテンツの『私的利用』は好きにできることも書いてある。私的利用は好きにしていい。コピーでも印刷、朗読、絵の練習etc。好きに出来る。あくまでも『私的利用』だけど……これ、範囲が曖昧なんだよね。よく読むと良い感じにぼかしてある。家族や友人数人程度ならOKか?詳しく書けない難しい範囲なんだろうな。

学校内での著作権の扱いも書いてあるけど……学校内での著作権の扱いはゆるい。その感覚を子供たちが学校の外に持ち込みませんように。と思ってしまった。

3章 これは著作権侵害?

【1人気キャラをマネして描いてマンガを発表したら……】二次創作は親告罪だから、大抵の作者は見逃してくれてるだけのグレーゾーン。親告罪だから、作者次第。やりすぎ注意となってる。良心的な作者は二次創作について何かを言ってることもある。

最初にこの話という事は、子どもにとってもこの話が一番、気になる部分ってことなのかな。

【5替え歌は問題ある?】については『「著作者人格権」の「同一性保持権」に触れるかもしれません。』69p

……かもしれません? たぶんこれ、『明確に替え歌だと書いて、「ネット上に掲載した」とか「「歌ってみた」でネット上にアップした」』だとアウトだけど、家の中や学校で歌ってる程度だと禁止にもできないのでは?と思う。そういう話だよね。だから、「相手がどう思うか考えてみてください」という曖昧なお気持ちへの訴えなのかなと思う。

【23漫画原作とドラマ化の関係ってどうなっている?】では、『トラブルが多い』となっている。

なんで『漫画』限定なの?『セクシー田中さん』の事件かなと思ってしまった。ここは『小説や漫画のドラマ化』みたいにぼかせないのかな。小説だってドラマ化はあるので、もう少しオブラートに包んでほしかった。

最後は『著作権は曖昧な部分が多くて説明が難しいものもある』となってる。

特に現在AIが進んでるから、その辺りで新たな規制が出来る可能性は高い。

この本も後数年後には、AI部分を加味した話になりそうだなと思ってしまった。

楽しかった。基本と現状がわかった。でも、数年後には新しい本を借りよう。でないと、情報が古くなりそう。

ごちそうさまでした。